Histoire communale

De l'origine de Saint Georges à ...

Un peu d'histoire ...

Au temps de la Gaule, avant les invasions romaines, le pays Arverne était peuplé de tribus nomades, indépendantes mais confédérées entre elles. La confédération des Arvernes était puissante et ses chefs redoutés.

La forêt occupait la majeure partie de notre région. Ainsi la vallée de l’Allier bornée aujourd’hui par Mirefleurs, La Roche Noire et St Georges à l’Est ; Les Martres de Veyre et le Cendre à l’Ouest, n’était qu’une vaste forêt de chênes.

L’Allier ne longeait pas comme aujourd’hui la Roche Noire mais coulait à 400 ou 500 mètres plus à l’Ouest (son lit actuel n’a été façonné que plus tard par les crues importantes).

La société Gauloise de l’époque était encadrée par des druides dont un sanctuaire existait sur le puy de Mercurol, entre Laps et Sallèdes. Le druide avait le savoir et occupait une place importante tout à la fois juge, instituteur et savant.

Vers l’an 50 avant Jésus-Christ, les légions de César avaient pour mission d’en finir avec ces tribus insoumises. Arrivant par l’Est, leur cible était Gergovie*, puissant bastion gaulois. Les légions s’installèrent sur la rive droite de l’Allier, probablement en face de l’actuel château de Gondôle. En face, les troupes de Vercingétorix étaient solidement implantées sur la rive gauche. Défaits à Gergovie, les Romains furent ensuite vainqueurs à Alésia et envahirent le reste de la Gaule.

Gergovie : jusqu’au XIXème siècle, le village s’appelait Merdogne (Gergovie étant le nom d’un domaine situé plus à l’est). C’est à la suite de fouilles entreprises à l’initiative de Napoléon III pour retrouver le site gaulois qu’il prit le nom actuel. Des noms comme Merdogne étaient autrefois très courants pour désigner des cours d’eau « merdeux » c'est-à-dire boueux (du fait du grand nombre de sources).

Dès lors, on parle de Gaule Romaine parsemée de « villa* » qui deviendront des villages et ses voies romaines qui transformèrent l’activité commerciale et dont il subsiste heureusement des traces. C’est le cas de celle qui marque encore la limite des 2 communes de St Georges et de Pérignat et qui est un vestige de la grande voie romaine qui reliait Lyon à Bordeaux. Passant par Billom puis Cournon, elle rejoignait Clermont par l’Oradou vers 150 après JC.

Villa : une villa romaine était en fait un ensemble de bâtiments se dressant au centre d’un fundus, immense exploitation agricole couvrant jusqu’à une centaine d’hectares.

Les villae (pluriel de villa) étaient toujours isolées alors que les hameaux gaulois regroupaient plusieurs fermes.

La villa était généralement située près d’une voie importante, un cours d’eau et si possible à flanc de coteau. Elle comprenait plusieurs corps de bâtiments dont l’habitation du maître et celles des ouvriers. L’ensemble évoluera vers le village.

Dès le 4ème siècle, les invasions barbares mettent à mal l’ordre établi par les romains qui ne contrôlent plus que les régions de la Seine et ses affluents. L’Auvergne est pillée, affamée. Elle se dépeuple. Elle tombe finalement sous la férule des Wisigoths pendant environ trente ans puis sous celle des Francs Mérovingiens.

Au temps des derniers rois mérovingiens, il est possible que notre commune fut parcourue et pillée par les Sarrazins (ensuite arrêtés à Poitiers en 732 par les armées de Charles Martel). L’étang « des Maures » pourrait être une de leurs traces, non loin du village de La Beauté.

Le règne de Charlemagne (768 – 814) ramène un peu de calme dans les provinces mais ses successeurs se partagent l’empire en 843. Ces rois carolingiens, dépourvus d’autorité, ne peuvent éviter de nouvelles invasions des hommes du Nord qui, pendant plus de deux siècles vont ravager l’Auvergne (9ème et 10ème siècle).

L’histoire de Cromone

A Cournon , dominant l’Allier, avait été construit au 6ème siècle le monastère de Cromone fondé par les compagnons de saint Austremoine. Ce monastère possédait de grands biens et une école célèbre pour l’étude des écritures, de la grammaire et de la musique ; mais cette prospérité fut anéantie en quelques heures à la suite d’une de ces incursions des hommes du Nord.

Ceux-ci, naviguant sur de légers esquifs en cuir, suivaient les rivières et les fleuves, ravageant tout sur les rivages. Remontant ainsi le cours de la Loire puis de l’Allier, ils arrivèrent de nuit à Cromone, pénétrèrent dans le monastère en prière, égorgèrent les moines et emportèrent les dépouilles après avoir pillé les bâtiments.

Du fait de ces pillages, certains villages établis dans la vallée furent abandonnés et parfois reconstruits sur des collines alentours voire sur des escarpements pour pouvoir se prémunir des vandales.

C’est vraisemblablement à cette époque (10ème siècle) que le village de St Georges entrepris de se protéger par une muraille fortifiée dont il reste quelques traces avec les vestiges de 2 portes (une en face du four banal, l’autre dans la ruelle jouxtant la Mairie actuelle).

Une bâtisse fortifiée devait compléter le dispositif. Fut-elle l’origine du château de St Georges qui pourrait dater de la fin du 11ème, début du 12ème et avoir été, selon divers auteurs, le siège d’un préceptorat des Templiers dont l’église était une dépendance ?

Cette église d’ailleurs était située à peu près entre 30 et 50 m au nord est du chevet de l’église actuelle construite elle, probablement au 14ème siècle.

Le château protégeait le seul chemin menant à Busséol. Cette ancienne forteresse, aujourd’hui délabrée présente encore une imposante tour donjon et sa haute échauguette.

Les recherches

COMMENT AVONS-NOUS PROCÉDÉ POUR NOS RECHERCHES ?

Relevé des noms inscrits sur les trois monuments aux morts de la commune :

- 10 noms sur celui de CEYSSAT avec uniquement des morts de CEYSSAT

- 11 noms sur celui de LIGNAT avec uniquement des morts de LIGNAT

- 17 noms sur celui du bourg de ST-GEORGES qui reprend les noms des morts des trois villages mais ces 17 noms posent problème car si l’on fait le récapitulatif, le total ne correspond pas et si l’on étudie cette liste de près, il n’y aurait que 4 morts pour le bourg ???

- Recherche de la fiche individuelle de chaque soldat décédé dans la base de données du site du Ministère de la Défense « Mémoire des hommes »

- Recherche du numéro matricule de chaque soldat mobilisé (lorsque sa date de naissance ou sa classe de mobilisation sont connues) sur le site « Archives départementales du Puy-de-Dôme ».

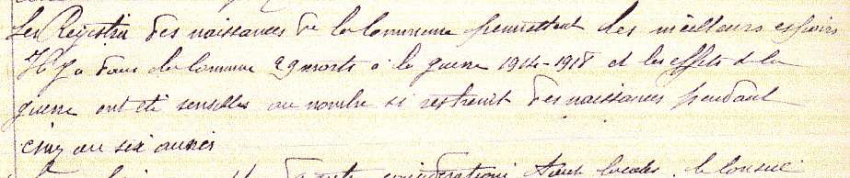

- Consultation du registre des délibérations du Conseil municipal de 1914 à 1930

- Relevé systématique de noms sur les tombes du cimetière

- Témoignages de St-Georgeois

A ce propos, nous invitons toutes les personnes ayant des documents (photos, livrets militaires, …) - ou même de simples souvenirs oraux - à nous les communiquer. Vous pouvez pour cela contacter Christine BONDU, conseillère municipale (06 62 03 17 87) qui vous recevra ou se rendra chez vous.

La mobilisation

La Mobilisation Générale

LES OBLIGATIONS MILITAIRES AVANT 1914

La loi du 21 mars 1905 (loi Jourdan-Delbel) mit fin au tirage au sort et imposa un service militaire personnel et obligatoire pour tous d’une durée de 2 ans (au lieu de 3 depuis 1889). Toute dispense était exclue.

Mais suite à la loi du 7 août 1913 sur le service militaire, tous les hommes non exemptés durent dorénavant effectuer un service de 3 ans dans l’armée active. Les jeunes gens libérés devenaient réservistes pendant 11 ans. Les officiers de réserve avaient la possibilité de participer à des périodes annuelles de quinze jours en contrepartie de la perception d’une solde. Ils étaient ensuite affectés à l’armée territoriale durant 7 ans(1).

Ils passaient dans la réserve de l’armée territoriale durant 7 autres années avait d’être libérés. Cela faisait tout de même 28 années d’obligations militaires !

ORGANISATION DE L’ARMÉE EN 1914

Armée active, les hommes nés en 1891, 1892 et 1993 : classes 1911, 1912 et 1913 >>>> 880 000 hommes.

Ces trois classes sont déjà dans les dépôts et casernes lorsque la guerre est déclarée (la classe 1913 ayant été appelée par anticipation alors qu’elle n’aurait dû partir qu’à l’automne).

Les hommes de la classe 1911 avaient été incorporés en octobre 1912 avec une mise en congé prévue en novembre 1914. Cette dernière ne fut pas appliquée étant donné l’état de guerre. Leur démobilisation aura lieu en août 1919 (après huit ans sous l’uniforme !), avec une libération des obligations militaires en septembre 1939. Réserve de l’armée active, les hommes nés entre 1890 et 1881, classes de 1910/1909/1908/1907/1906/1905/1904/1903/1902/1901.

(1) Celle-ci, comme la réserve de l’armée territoriale, n’était constituée que durant une mobilisation

Les régiments de réserve se rattachaient aux régiments d’active dont ils prenaient la numérotation augmentée de 200 (ainsi le 1er RI devenait pour les réservistes le 201ème RI). Cependant, très rapidement on employa les régiments aux mêmes fonctions et il n’y eut plus de différence entre les différentes unités. Armée territoriale, les hommes nés entre 1880 et 1875, classes 1900/1899/1898/1897/1896/1895.

Réserve de l’armée territoriale, les hommes nés entre 1874 et 1869, classes 1894 /1893/1892/1891/1890/1889.

Cette réserve de la territoriale ne sera incorporée qu’à partir du 16 août.

Les classes suivantes furent appelées au fur et à mesure. Ces plus jeunes classes (1914/1915/1916/1917/1918/1919) seront toutes incorporées par anticipation.

Classe 1914, fin août-début septembre 1914

Classe 1915, décembre 1914

Classe 1916, avril 1915

Classe 1917, janvier 1916

Classe 1918, avril-mai 1917

Classe 1919, avril 1918

La classe 1914 sera la classe des « sacrifiés ». Moins aguerrie que les classes 1911/1912/1913, déjà sous les drapeaux au titre du service militaire de trois ans, la classe 1914 subira le choc des premiers mois de la guerre (offensive

à outrance) et sera mobilisée pendant tout le conflit.

La classe 1917 (mobilisée à partir de janvier 1916) fut moins longtemps exposée et eut trois fois moins de pertes.

Enfin, le ministère de la Guerre engage une politique de récupération des exemptés, réformés et ajournés conduisant au renforcement systématique du principe d’universalité et d’égalité de la conscription. Des décrets et des lois, comme les lois DALBIEZ du 17 août 1915 et du 20 février 1917, permettent d’examiner une nouvelle fois des hommes qui avaient été écartés, parfois quinze ou vingt ans auparavant, de leurs obligations militaires. Cela permet de

récupérer 1 187 497 hommes des classes antérieures à 1914 et 335 987 hommes pour les classes 1914 à 1919.

Au total, pour la France, ce seront 8 000 000 hommes, entre 20 et 50 ans, qui seront mobilisés.

LE DÉPART

Toutes les chroniques assurent que, le premier août 1914, le temps était lourd, sans vent. Tous les villageois de France étaient occupés par la moisson(2). Lorsque vers cinq heures du soir(3), ils furent avertis, par le son de la cloche (le tocsin), que la mobilisation générale était décrétée. Quelques instants auparavant, les gendarmes(4) étaient venus apporter la nouvelle aux Maires : un télégramme émanant de la Préfecture. La nouvelle fut aussitôt confirmée par le tambour du garde-champêtre.

L’affiche de mobilisation(5) fut placardée :

Premier jour de mobilisation, le dimanche 2 août 1914. La première impression fut, pour tout le monde, une profonde stupéfaction car personne ne croyait la guerre possible. Les villageois ne quittaient guère leurs villages ou leurs régions. Ils n’étaient pas vraiment au courant de la dégradation de la situation internationale, car il n’y avait ni téléphone, ni radio, ni télévision ; seuls les journaux diffusaient les nouvelles du monde à ceux qui s’y intéressaient. Néanmoins, les jours suivants, les départs s'effectuèrent avec la plus grande régularité. Les femmes retrouvèrent leur calme et les hommes partirent à regret mais pleins d’enthousiasme. Il n’était d’ailleurs pas question de ne pas se présenter :

« Tout militaire dans ses foyers, rappelé à l’activité, qui, hors le cas de force majeure, n’est pas arrivé à destination au jour fixé par l’ordre de route régulièrement notifié, est considéré comme insoumis, après un délai de trente jours, et puni des peines édictées par l’article 230 du Code de justice militaire. »

(2) En 1914 la moisson passait par plusieurs étapes : le fauchage proprement dit avec la mise en javelles et gerbes, le stockage en gerbiers et enfin le piquage en battage. En 1914, dans la grande diversité des terroirs, on battait

encore au fléau mais, par endroits, les premières batteuses étaient apparues…

(3) Plusieurs notes évoquent le début du tocsin à 16 h (l’heure légale, unique pour tout le territoire national était récente ; elle fut fixée par un décret de 1911) et d’autres parlent de 21 h. Les télégrammes des préfets furent bien

adressés aux maires peu avant 16 heures mais la France de 1914 était lente. Quelques territoires furent, en effet, seulement touchés en fin de journée.

(4) Au début du XXème siècle, les gendarmes se déplaçaient à cheval ou à vélo. C’est seulement le 31 décembre 1937 que la gendarmerie à cheval fut supprimée !

(5) Il n’y est pas question de guerre : la guerre ne sera déclarée à l’Allemagne que le 3 août. Ordre

Retrouver un ancêtre combattant de 14/18 ?

RECHERCHES D’INFORMATIONS SUR INTERNET

Grâce à Internet, il est possible de consulter(1) :

- les fiches individuelles de tous les militaires tués au combat entre 1914 et 1918 ou morts de maladies contractées en service commandé (toutes armes confondues), soit plus de 1,3 million de fiches.

Site « Mémoire des hommes » du ministère de la Défense http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

- les fiches matricules sur le site des Archives départementales http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr

Les fiches présentes sur le site Mémoire des Hommes donnent les informations suivantes :

- Nom

- Prénom

- Grade

- Corps

- Numéro matricule (au corps et au moment du recrutement)

- Date et lieu du décès

- Nature de la mort

- Date de naissance

- Date du jugement déclaratif de décès(2) (le cas échéant) , tribunal compétent, date de la transcription dans le registre de décès.

(1) Pour un usage tout à fait privé. Nous ne pouvons donc les publier sur ce site mais nous vous invitons à le faire vous-même, pour vous, en toute légalité.

(2) Certains soldats mouraient sans que leur corps soit retrouvé. Il était alors fait le constat de leur absence lors de l’appel nominatif des troupes, mais il fallait qu’un laps de temps suffisant se soit écoulé pour déclarer leur mort

certaine. Comme le prévoit le droit commun en cas de disparition ou d’absence, cette mort devait faire l’objet d’un jugement du tribunal de première instance compétent, c’est-à-dire dans le ressort duquel se trouvait le

dernier domicile connu du disparu.

Les fiches matricules indiquent :

- Nom / Prénoms

- Numéro matricule de recrutement

- Année de la classe

- État-civil : date et lieu de naissance / domicile / profession /nom et domicile des parents/ parfois seulement, la situation familiale (marié, célibataire)

- Signalement physique (couleur des cheveux, sourcils, yeux, caractéristiques du front, nez, bouche, menton, visage, taille(3) et marques particulières)

- Degré d’instruction(4)

0 ne sait ni lire ni écrire

1 sait lire seulement

2 sait lire et écrire

3 sait lire, écrire et compter

4 a obtenu le brevet de l’enseignement primaire

5 bachelier, licencié, etc…

X dont on n’a pu vérifier le degré d’instruction

S’ajoutait parfois la mention « exercé » ou « non exercé » signifiant que le soldat connaissait ou non le maniement des armes

- indication des corps auxquels le conscrit a été affecté

a) dans l’armée active dans l’armée active

b) dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active

c) dans l’armée territoriale et dans sa réserve

- localités habitées successivement(5)

- numéro d’inscription sur la liste cantonale

- états de service et mutations diverses : divers régiments dans lesquels le soldat a servi, ses campagnes, éventuelles blessures ou citations, actions d’éclat, décorations et, le cas échéant, les conditions, date et lieu du décès.

(3) Les hommes de nos villages, en 1914, étaient, en général, plus petits que de nos jours. Cela explique que beaucoup furent versés dans les régiments de chasseurs (et en cas de combats en région montagneuse, dans les

compagnies de chasseurs alpins).

(4) Dans les fiches consultées pour ST-GEORGES, tous les soldats avaient un niveau d’instruction 2 ou 3 : aucun illettré !

(5) Il est amusant de retrouver les lieux où les expatriés (villageois montés à Paris par exemple) avaient habité.

Les morts de la commune

Il existe trois monuments aux morts dans la commune : un premier au centre du cimetière, un deuxième à LIGNAT, un troisième à CEYSSAT. Si ceux de CEYSSAT et LIGNAT reprennent les noms des soldats défunts de chaque village, il n’en est pas de même pour celui se trouvant au cimetière. Il mêle des noms de mobilisés du bourg et des deux hameaux mais les noms inscrits à CEYSSAT et à LIGNAT ne s’y retrouvent pas tous ???

Une délibération du Conseil municipal du 7 janvier 1927 indique 29 morts : ce sont bien 29 morts que l’on retrouve si l’on collationne les noms relevés sur les trois monuments aux morts.

Morts de la commune sur le champ de bataille

LES 29 MORTS DE LA COMMUNE

(sur le champ de bataille ou des suites de blessures ou maladies contractées durant les combats)

1 - AUGEIRE Jean 15 - GAZEL Lucien

2 - CEALIS Léon 16 - GERMAIN Prosper

3 - CEALIS Joseph 17 - LOURDIN Claude

4 - COIRIER Jean 18 - MERCIER Jean

5 - CHALUS Philippe 19 - MEUNIER Jean Baptiste

6 - COTINEL Etienne 20 - MISSONIN Antoine

7 - DARTIERE Ambroise 21 - MOIRIAT Georges

8 - DARTIERE Lucien 22 - POURCHER Joseph

9 - DUCROS Jean 23 - RAYMOND Jules

10 - DUFOUR Jean 24 - RIVET Antoine

11 - DUPRAT Jean 25 - ROUSSEL Henri

12 - ESCOT Auguste 26 - RUDEL Emile

13 - GAZEL Jean 27 - VALLET Clément

14 - GAZEL Louis 28 - VALLET Jérôme

29 - VIGNAL Félix

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes